ドッグランでのタフコート

住宅の外構工事におけるドッグランでのタフコート使用例です。

土系舗装であるタフコートは、コンクリートアスファルトに比べ照り返しが軽減できます。庭でワンちゃんを遊ばせるには適した舗装材です。ハケ引き仕上げで雨が降っても滑りにくく、転倒を防止します。固化すると雑草が生える隙を与えず、草取りの心配もありません。目地は、コーキングで処理しています。

ビオトープ池の木道改修

国産材で作られた既設木道改修に伴い、支柱杭の設置から床板取付までを当社にて携わりました。ビオトープ池なので、コンクリートを使用することはできず、プラスチック擬木を支柱杭としています。支柱杭の設置には多少コツが必要で、むやみやたらに打ち込んでも入っていきません。重機が使用できない場所では工夫が必要です。

擬木支柱

頭だけしか見えませんが、長さ1.8mのプラスチック擬木支柱が埋まっています。足場板は、作業性を確保することもさながら、もっぱらカエルの卵を踏まないためです。暖かくなり、大きなカエルの卵があちらこちらに産み落とされています。春の息吹を感じました。

フーチングレスパネル工法

現在進行中の案件です。

官民境界にフーチングレスパネル工法で擁壁を設置しています。通常はL型擁壁ですが、地盤が良くないことと民地側の掘削幅が確保できないことから、この工法が採用されました。掘削に近い段階で埋設物が見つかることもあり、底版がないことは大きなメリット言えます。

フーチングレスパネル工法とプレキャストL型擁壁の取り合いについて

掘削幅が影響しないところは、経済性を考慮しL型擁壁となりました。写真の向かって右側がプレキャストL型擁壁です。製品同士の厚みが異なるくらいで、正面側から見ても違和感なく仕上がっています。

プレコ洗い出し工法 施工事例

当社で施工したプレコ洗い出し工法をご紹介します。

栃木県小山市 やすらぎの森

白那智石、本那智石、黒那智石 15分(40~50mm内外)

施工から20年経過していますが、種石のはがれは全く見られません。右の写真は平成28年2月に施工したものです。

フーチングレスパネル工法

フーチングレスパネル工法は、狭小地やL型擁壁の底版幅が入れられない場合などに最適な工法です。名称の通りフーチングがありませんので自由度が高く、既設構造物や敷地境界の関係で掘削幅が取れない場合や地盤が良くない場合には特に適しています。

何の変哲もない二次製品の擁壁に見えますが、背面及び土中は、地上からは想像できないような構造になっています。

地盤改良及び鋼管の建込

シートパイルと建込簡易土留めで切り土された部分に擁壁が建ちます。まずは地盤改良及び鋼管を建込ます。

フーチングがないということは、それだけ掘削量が少なくて済み経済的です。

擁壁設置前

鋼管を建込み、床付けコンクリートを打設した段階です。

地上に露出している鋼管にコンクリートパネルを取り付けます。

背面側(埋め戻し前)

コンクリートパネルは、台形型の出っ張りがあり、この隙間を鋼管に差し込むよう設置します。最後にコンクリートパネルと鋼管の隙間をコンクリートで充てんして完成です。

プレコ洗い出し工法

スウェーデン式サウンディング調査

住宅や小型構造物を築造する際には必須になったといえる、スウェーデン式サウンディング調査(以下、SS調査)のご紹介です。

ただし従来の考え方から一歩進んで、当社では確認作業にも使用しています。SS調査は、何も小構造物の場合だけ使用されているわけではありません。例えば、工場の場合、既存の建屋と別棟を建てると想定します。標準貫入試験等の調査データが近くにあればいいのですが、少し離れている場合、同一敷地内でも同じ地盤であると言い切れるでしょうか。

そこで当社では新たに標準貫入試験を実施せず、SS調査にて既存データと照らし合わせて確認し、それらを使用できるかどうか判断しています。コスト面では、標準貫入試験を実施するより、SS調査を実施した方が安価だからです。特に谷地を埋め立てたり起伏が激しい場所では、既存のデータが使用できるかどうか有効なバックデータとなりえます。ただし、SS調査は万能ではありませんので、詳しくはお問い合わせください。

当社では、ジオカルテⅢという調査機械を使用した会社とタイアップしています。

機械が小さくクローラ付きですので、狭い場所や不陸がある場所でも入っていけます。

平板載荷試験

とあるハウスメーカーさんからの依頼でした。

東日本大震災で被災した住宅の基礎が妥当であったかどうか、平板載荷試験を通して判断したいとのことでした。若干の不同沈下が見られ、外壁が大きく損傷したからです。

建築基準法では、地盤の許容支持力20kN/m2未満が基礎杭を用いた構造、20kN/m2以上30kN/m2未満が基礎杭を用いた構造またはベタ基礎、30kN/m2以上が基礎杭を用いた構造、ベタ基礎または布基礎となっています。

この住宅は、布基礎を採用しておりますが、果たして30kN/m2以上の許容支持力が得られたのでしょうか。

載荷板は、現況地盤より50cmほど深く掘り設置しました。実際の基礎の深さと同等の深さでデータを取るためです。

結果、地盤の許容支持力は30kN/m2以上あることが確認されました。

不同沈下については若干の傾きが。

外壁やエコキュートについては固定方法などが原因となったのではないでしょうか。

基礎本体には大きな損傷はみられませんが、玄関ポーチとの取り合いに破損が見られました。基礎については多少補修する程度で済みそうです。

コンクリートの補修相談

温泉施設のコンクリート補修について相談がありました。強酸性の泉質のため、長年の影響からパラペットが崩れ落ちています。築50年くらいなのでそろそろ建物の寿命かと思いますが、あと数年何とか営業したいというお気持ちがオーナーさんにはあります。

今後どのようにしていくのか。限られた時間の中で試行錯誤しております。

那須用水のアンカービオストーン

那須用水という那須街道に沿って流れる農業用水路の法面に採用されました。

水路が少し広がった部分のビオトープ空間として、アンカービオストーンの空隙が小動物の生息空間に適します。

天端幅1.4m

アンカービオストーンの上部が盛土されるので、石材から背面金網までの間隔が1.4m必要になりました。

施工から10か月後

適度な空隙に落ち葉などが溜まり、後々植生が復活します。

小さなベランダ

書斎前の小さなベランダと日当たりが良いリビングの前にテラスを設置しました。

リビング前のテラスは、当初設置したものが4,5年ほどで腐食してしまい、ちょうど交換の時期を迎えていたところ当社のウッドデッキがお客様の目に留まりました。

当初のウッドデッキ

今にも踏み抜きそうなところがありました。塗装されていますが、塗装された時点で腐食が進んでおり、延命の効果は小さかったと言えます。やはり杉系の材料を屋外に使用する場合には注意が必要で、こまめなメンテナンスが必要です。

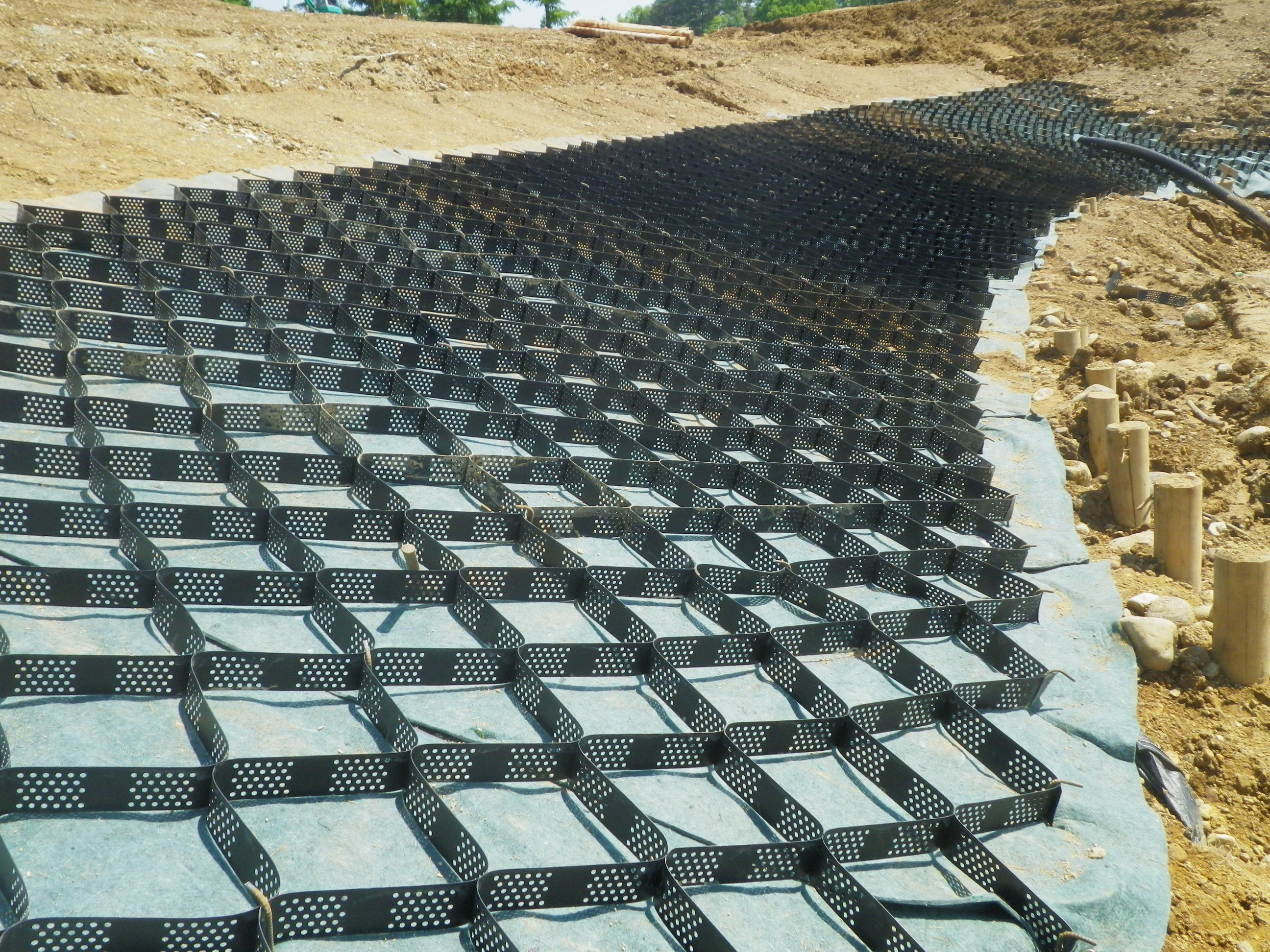

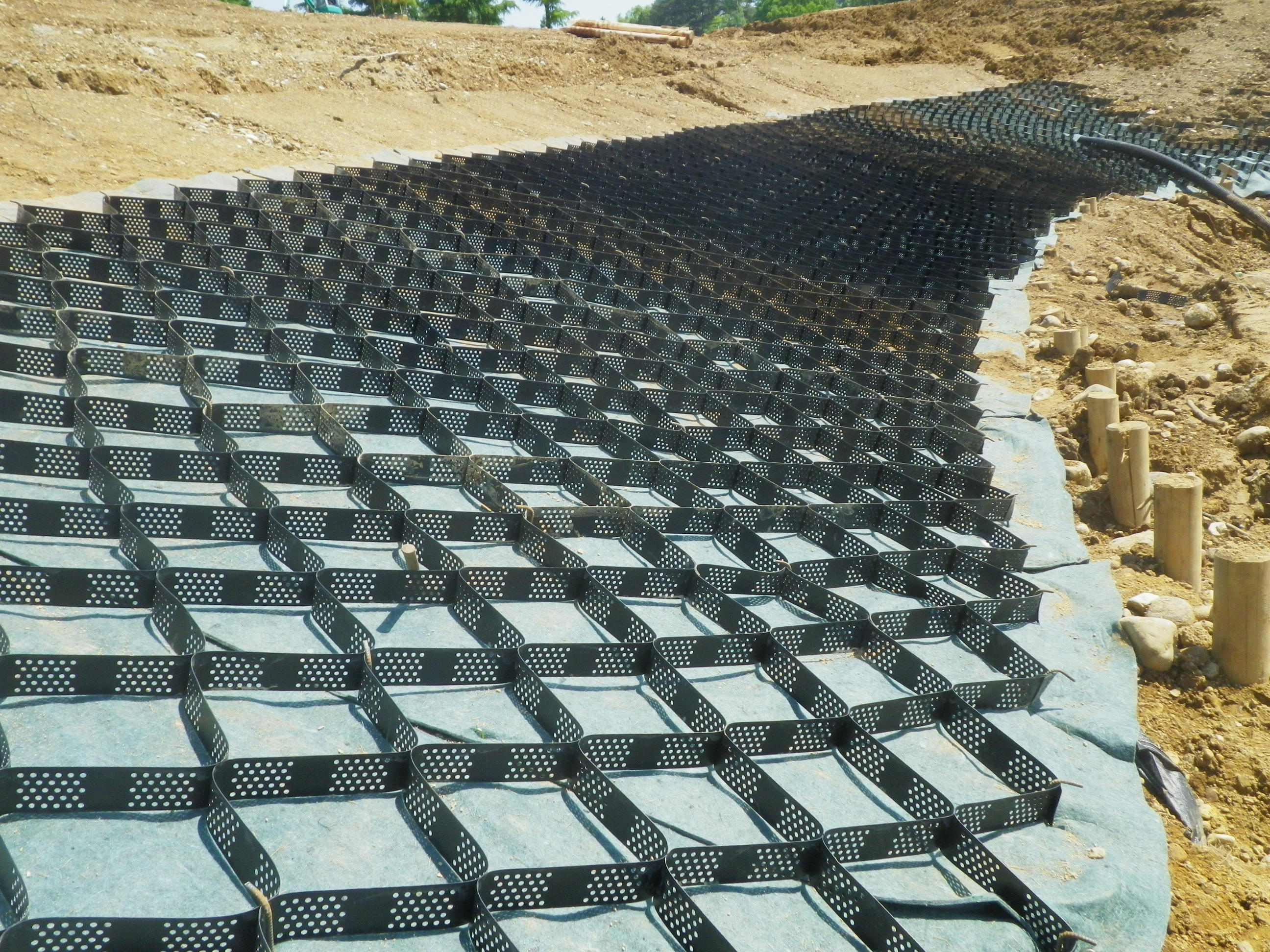

テラセル法面保護工法

ゴルフ場内調整池の法面保護にテラセルを使用した事例です。

テラセル重力式擁壁

テラセル重力式擁壁工法は、高密度ポリエチレンでできたハニカム状の土壌安定枠を段積みし、重力式擁壁構造とする新しい省力化擁壁工法です。

特徴

材料1枚当たりの重量が4kgと軽量であり、重機が入れない場所でも施工が可能である。

コンクリート基礎工が不要である。

現地発生土の転用が可能で、発生土の処分を軽減することができる。

材料の側壁に穴が開いているため排水機能がある。また、吸い出し防止材を数段ごとに入れることで背面側の水を排出することができる。

施工後の状況

施工から1年後、コンクリートを使用しておりませんので、草本類が根付いております。植生土のうの効果が加わり、見事に緑化されました。

公園内園路の舗装打ち替え

那須塩原市内の公園で、園路の古くなった土舗装をタフコートで打ち替えました。

既設舗装

打ち替え前の古い土舗装です。十年以上前に舗装されたもので、表面がボロボロに朽ちていて滑りやすく危険でした。また不陸が生じており、車いすやベビーカーの走行にも影響がありました。

既設舗装の取り壊し

古い土舗装を機械ではがしました。劣化が進んでいたので、簡単にはがすことが出来ました。

タフコートの打設

古い土舗装をはがし、整地した路盤の上にタフコートを打設しました。当日はコンクリートポンプ車を使用しました。タフコートはポンプ車の圧送による打設が可能です。

養生の状況

打設後、ブルーシートで表面を覆い、一週間程度の養生期間を置けば完成です。

天然素材のウッドデッキ

外構工事でウッドデッキを施工しました。

元々お客様はテラスがご希望でした。主な目的は座布団などを干したいとのこと。

そこで耐久性が高いハードウッドによるウッドデッキをご提案しました。

このウッドデッキは南米産の耐久性の高い木材を使用しています。

プランターも一緒に作りました。これも同じ木材を使用しています。

土に接しても腐食しづらい木材なので、このような使用が可能です。

1基4トンの連結自然石

連結自然石のタイロック工法です。

9個の玉石を金具で相互に連結し、4トンのブロック製作、設置しました。

コンクリート護岸や練り石張り護岸と異なり、草本類の植生が見られます。

連結について

無造作に玉石を並べたように見えますが、玉石一個一個がそれぞれ連結されており、大谷川の掃流力にも耐えうる設計となっています。

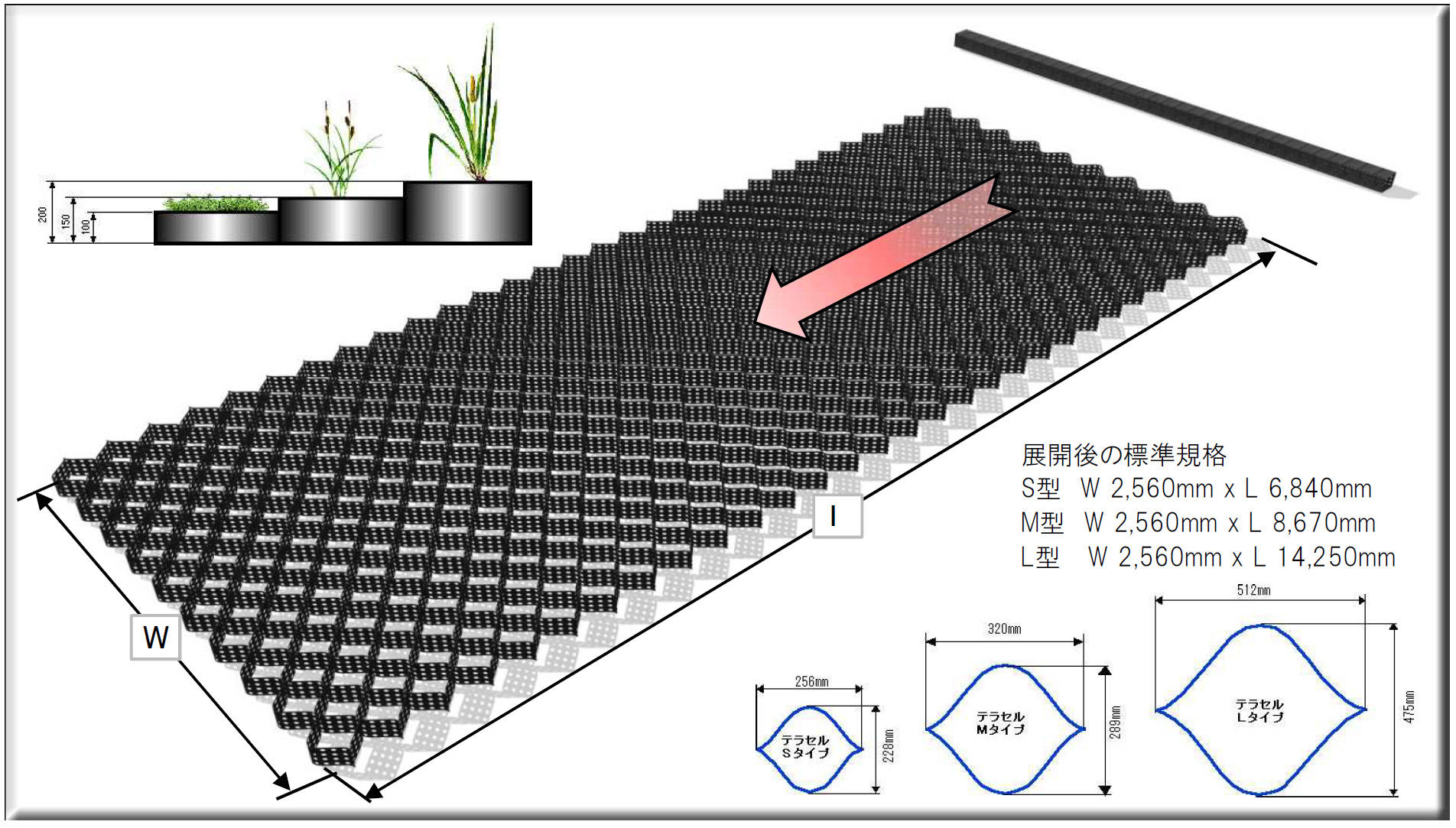

テラセル法面緑化・保護工法

のり面にテラセルを固定し、ハニカム状のセル内に充てん材を入れて安定させることで、のり面の浸食を防止しのり面の保護や早期緑化を可能とします。

軽量でコンパクト、簡単施工

テラセルは軽量でかつ強度のある高密度ポリエチレン製です。施工前のテラセルはコンパクトに畳んでありますので保管場所を大きく必要とせず、軽量の為(標準タイプのT-100型は重量が24kg)一人で小運搬ができます。

施工はアンカー(止め杭)を打ち、本体を広げ固定し、後は土や砕石を投入するだけです。

テラセルは柔軟性があるため、多少のでこぼこした法面でもすぐれた追従性を見せます。起伏やカーブ施工も容易に行えます。カーブ施工時の擦りつけ加工や現場でのサイズ加工が必要な場合でも、ノコギリや電動工具等で簡単に切断できます。

現場のニーズに合わせたワイドバリエーション

セルの側壁形状は穴あきと標準で2種類、セルの大きさで3種類、高さ(50mm~200mm)で5種類、計30種類のワイドバリエーションで、土質、法勾配、必要強度、経済性など様々な現場ニーズに対応できます。

設計目的により安定させる土壌、石材、コンクリートなど様々な充てん材料に対応できます。

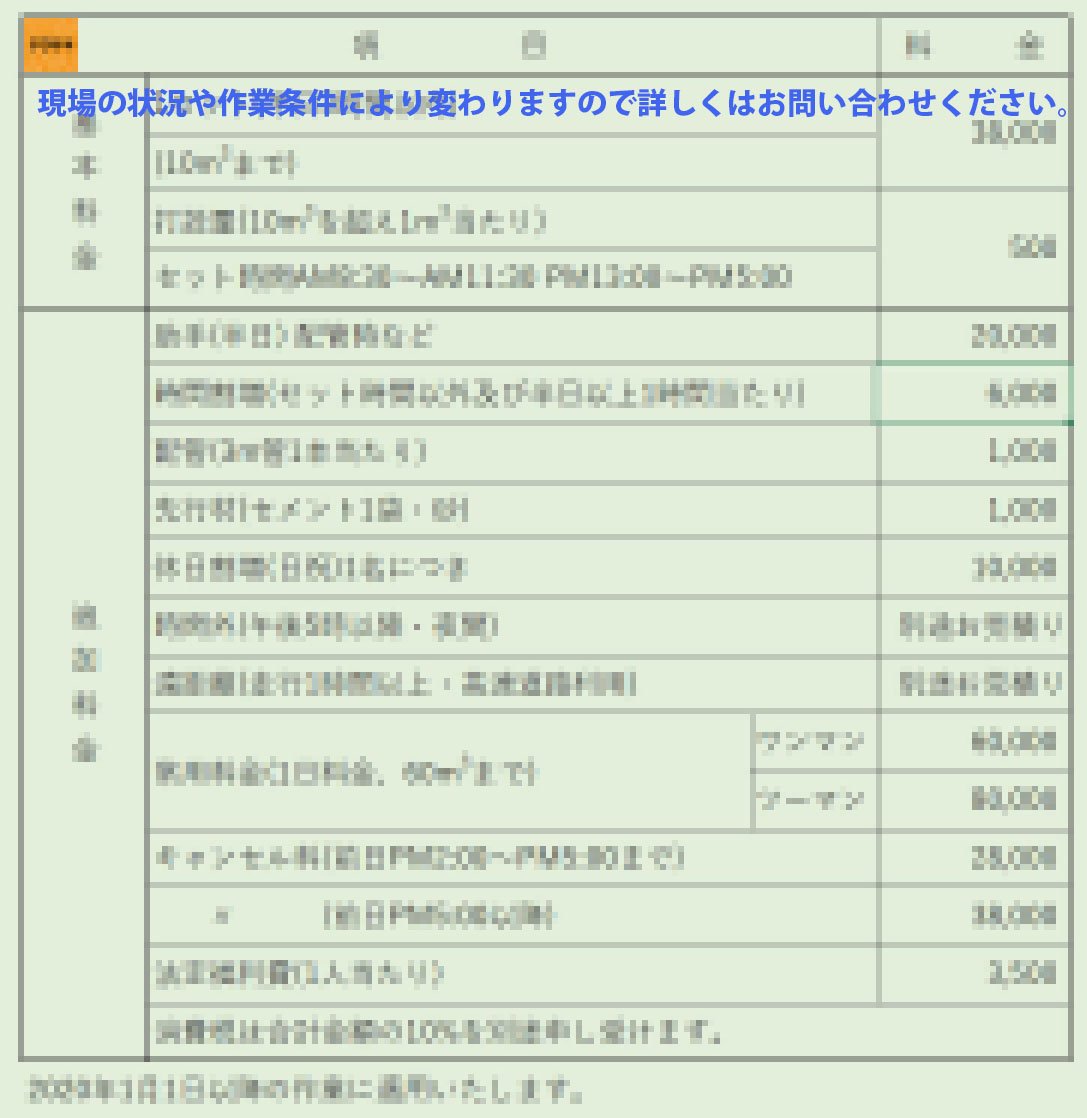

コンクリートポンプ車 作業価格表

当社で使用しているコンクリート圧送車(コンクリートポンプ車)の紹介です。

コンクリートポンプ車(3.5トン車ベース)

大一テクノ DCP-X45

極東開発 PH55-18

極東開発 PH65-19

コンクリートポンプ車に関わる資格や法規について

(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会の資料から抜粋しました。

詳しくは画像に委ねますが、コンクリートポンプ車の作業には特別教育が必要です。

バックホウや高所作業車と同じように特定自主検査も必要です。

最近コンビニの駐車場で、特定自主検査のステッカーが古いまま(複数年経過している・・・)のコンクリートポンプ車を見ました。

万が一事故が起きてしまったら・・・恐ろしいですね。

発注に際しては、有資格者と適正なコンクリートポンプ車をお選びください!

ご不明な点がございましたら、ぜひ一度当社までお問い合わせください。

コンクリートポンプ車 作業価格表

※当社のコンクリートポンプ車は、すべて特定自主検査を行っております。

※当社のオペレーターは、全員が労働安全衛生法に基づく特別教育を受けた有資格者であり、栃木県コンクリート圧送工業組合を通して毎年講習会を受講しています。

※コンクリート圧送技能士、コンクリート技士を有するスタッフも在籍しています。

アンカービオストーン

ビオトープ工法会のアンカービオストーンは、基礎以外にコンクリートを使用しない空石積み工法です。石と石の間に適度な空間ができ、動植物に良好な生息域を作り出します。

構造は、石材と背面金網をアンカー付シャフトで連結し、その内側に割栗石等を充てんすることによって自立させる重力式擁壁です。石が背面金網に固定されますので、石単体の移動や脱落がなく強固な連続壁となります。

使用する資材は、亜鉛アルミ合金めっきによる高耐久仕様です。接着剤等の化学物質を使用しませんので、水が流れる場所でも安心してお使いいただける工法です。

施工から半年

ところどころ植生が戻っています。石材間の適度な間隔が小動物の隠れ家となります。

向かって左岸側

東日本大震災の当時、左岸側のアンカービオストーンはまさに施工中でした。しかし、大きな揺れに一つの石も落下したり移動したりすることはなく、構造の良さを身をもって体験しました。